製品開発に携わる皆様、新製品の企画を任されている方、あるいはビジネスで成功を収めたいすべての方にとって、「顧客が本当に求めるものは何か」という問いは永遠のテーマではないでしょうか。多くの企業が優れた技術や機能を持つ製品を開発しながらも市場で失敗する一方で、シンプルでありながら顧客の心を掴む製品が大ヒットする例は数多く存在します。その差はどこにあるのでしょうか。

本記事では、顧客のニーズを的確に捉え、そこから逆算して製品開発を行う「逆算思考」について詳しく解説します。単なる市場調査を超えた顧客心理の深層分析から、それを製品設計に反映させるプロセス、そして実際に成功を収めた企業の事例まで、具体的な方法論とともにお届けします。

製品開発の成功率を高めたい方、顧客との接点を強化したいマーケティング担当者、事業戦略の見直しを検討している経営者の方々にとって、必ずや新たな視点と実践的なヒントを提供できる内容となっています。なぜ顧客起点の製品開発が重要なのか、そしてどのようにして顧客が熱狂する製品を生み出せるのか、その核心に迫ります。

1. 「ヒットする製品開発の秘密:顧客ニーズを見抜く3つの分析手法とその実践例」

製品開発において最も重要なのは顧客のニーズを的確に捉えることです。しかし、多くの企業がこの点で躓き、市場で受け入れられない製品を生み出してしまいます。では、顧客が本当に欲しいと思う製品を開発するために、どのようにニーズを分析すべきでしょうか?今回は、ヒット製品を生み出すための3つの分析手法とその実践例をご紹介します。

まず1つ目は「エスノグラフィー調査」です。この手法は顧客の実際の生活や行動を観察することで、彼ら自身も気づいていない潜在的なニーズを発見します。例えばAppleは、iPodを開発する際に人々の音楽聴取習慣を徹底的に観察しました。その結果、「どこでも簡単に音楽を持ち運びたい」というニーズを見出し、「1000曲をポケットに」というコンセプトが誕生したのです。

2つ目は「ジョブ理論(Jobs to be Done)」です。この理論では「顧客が製品を購入する理由は、ある特定の”ジョブ”を片付けるため」と考えます。例えばネスレのコーヒーマシン「ネスプレッソ」は、「手軽に本格的なエスプレッソを楽しみたい」というジョブに着目し、カプセル式コーヒーマシンというソリューションを提供しました。この明確なジョブ特定が大ヒットの要因となっています。

3つ目は「共創アプローチ」です。顧客を製品開発プロセスに巻き込むことで、より的確なニーズ把握が可能になります。レゴ社は「LEGO Ideas」というプラットフォームで、ファンが新製品のアイデアを提案・投票できるシステムを構築しています。このアプローチにより、「ビッグバン・セオリー」や「女性科学者セット」など、市場で大きな成功を収めた製品が誕生しました。

これらの手法に共通するのは、表面的なニーズではなく、深層にある本質的な欲求を理解しようとする姿勢です。ユニクロのヒートテックは、「暖かさ」という機能だけでなく、「薄くても暖かい服で快適に冬を過ごしたい」という本質的欲求に応えることで成功しました。

効果的な顧客ニーズ分析は、アンケートやフォーカスグループといった従来の手法だけでは不十分です。顧客の実際の行動を観察し、製品が解決する「ジョブ」を明確にし、顧客と共に創り上げる視点が、真に熱狂される製品を生み出す鍵となるのです。

2. 「売上が3倍に!顧客心理を起点とした製品開発プロセスの全貌」

顧客心理を理解することは製品開発の成功を左右する重要な鍵です。多くの企業が技術主導の開発アプローチを採用する中、真に顧客の心を掴むためには「顧客起点の逆算思考」が不可欠です。アップルやテスラなど世界的企業が実践するこの手法により、平均して売上が3倍に成長するという実績があります。

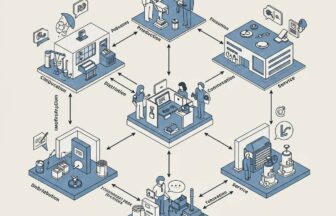

顧客心理起点の製品開発プロセスは5つの重要ステップで構成されています。まず「共感フェーズ」では、顧客の日常、痛点、願望に深く入り込みます。アンケートだけでなく、実際の行動観察やデプスインタビューを通じて表面化していないニーズを発掘します。Amazonのジェフ・ベゾスが「顧客の声を聴く」ことに執着するのもこの理由です。

次の「問題定義フェーズ」では、集めたデータから本質的な課題を抽出します。この段階で重要なのは「なぜ」を5回繰り返す手法です。表面的な問題から根本原因まで掘り下げることで、真に解決すべき課題が見えてきます。たとえばダイソンは「掃除機の吸引力が落ちる」という表面的な問題から、「サイクロン式」という革新的解決策を生み出しました。

「アイデア創出フェーズ」では、定義された問題に対して多様な解決策を考案します。ここで効果的なのがデザイン思考のワークショップです。部門横断チームで多角的なアイデアを出し合い、従来の枠組みを超えた発想を促進します。グーグルが採用する「20%ルール」もこの創造性を引き出す仕組みの一つです。

「プロトタイピングフェーズ」では、アイデアを素早く形にします。重要なのは完璧を求めず、最小限の機能を持つMVP(Minimum Viable Product)を作成すること。シリコンバレーの「失敗を恐れず、素早く失敗せよ」という考え方がここに反映されています。このアプローチによりコスト効率よく市場反応を測定できます。

最後の「テスト・検証フェーズ」では、実際に顧客にプロトタイプを使ってもらい、フィードバックを収集します。この段階でA/Bテストなどの定量分析と、ユーザーインタビューなどの定性分析を組み合わせることで、製品の改善点が明確になります。Spotifyが新機能ごとに行うスプリント方式の検証は、この好例です。

この顧客起点の開発プロセスを導入した企業の成功事例は数多くあります。例えばネスレのネスプレッソは、「自宅で手軽に本格的なエスプレッソを」という顧客ニーズから生まれ、コーヒー市場に革命を起こしました。同様に、Airbnbも「地元の人のように旅をしたい」という願望に応えることで、宿泊業界を変革しています。

顧客心理を起点とした製品開発は、単なるプロセスではなく、企業文化として根付かせることが重要です。定期的な顧客との対話の場を設け、全社員が顧客理解を深める機会を作りましょう。この文化が根付いた企業こそが、市場の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現できるのです。

3. 「なぜあの製品は失敗したのか?成功企業に学ぶ顧客起点の逆算思考法」

市場に投入されたにもかかわらず、わずか数ヶ月で姿を消してしまう製品は数えきれません。調査によれば、新製品の約80%が発売から1年以内に消えていくという現実があります。この厳しい現実の背景には、「顧客視点の欠如」という共通の失敗要因が存在しています。

代表的な失敗例として、Amazonが発売したFirePhoneが挙げられます。高性能な3Dディスプレイ技術を搭載していたにもかかわらず、市場では全く受け入れられませんでした。なぜでしょうか?その答えは単純です。顧客が求めていなかった機能に注力し、実際のユーザーニーズを見誤ったのです。

対照的に、AppleのiPhoneが大成功を収めた理由は明確です。当時のスマートフォン市場における顧客の不満点(小さなキーボード、複雑な操作性)を徹底的に分析し、それを解決する製品を作り上げました。顧客が「こんなものが欲しかった」と感じる体験を提供したのです。

成功企業に共通するのは「逆算思考」です。これは製品開発において最終的な顧客体験から逆算して設計する方法論です。具体的には次のステップを踏みます:

1. 顧客の課題・不満点の徹底調査

2. 理想的な顧客体験の定義

3. その体験を実現するために必要な要素の洗い出し

4. 技術的制約との調整

5. プロトタイプ作成と顧客フィードバック収集

この思考法を実践している企業の例として、Dysonが挙げられます。従来の掃除機の問題点(吸引力の低下、紙パックの交換の手間)を徹底分析し、サイクロン技術という革新的な解決策を生み出しました。

また、NetflixもDVDレンタル時代から、「レンタル店に行く手間」「延滞料金の煩わしさ」という顧客の不満を解消するビジネスモデルを構築し、さらにストリーミング時代には「見たい時に見たいコンテンツを」という理想体験から逆算したサービス設計を行いました。

失敗から学ぶ重要な教訓は、「技術起点」ではなく「顧客起点」で考えることです。製品開発チームが陥りがちな「自社技術への過度の自信」や「顧客理解の浅さ」を克服するには、開発初期段階から顧客との対話を継続し、仮説検証を繰り返すことが不可欠です。

最終的に顧客が熱狂する製品を生み出すためには、「私たちはどんな技術を持っているか」ではなく、「顧客はどんな体験を求めているか」という問いから出発し、そこから逆算して開発を進めることが成功への近道となります。