こんにちは!マーケティングの世界へようこそ。

「うちには予算がない」「人手が足りない」「大手には太刀打ちできない」

中小企業のマーケティング担当者や経営者なら、こんな悩みを抱えていませんか?実は、それは思い込みかもしれません。

限られたリソースだからこそ、大企業には真似できないスピード感と柔軟性を武器にできるんです。

このブログでは、予算や人員に制約がある中小企業だからこそ実践できる、費用対効果抜群のマーケティング戦略を徹底解説します。マーケティングゼミを主宰する私たちが、これまでに数多くの中小企業の成長を支援してきた経験から、すぐに実践できるノウハウを惜しみなく公開します。

「お金をかけずに結果を出す方法」「スキマ市場で成功する秘訣」「SNSで大手を出し抜く戦略」など、明日から使える実践的なテクニックが満載です。

中小企業の強みを最大限に活かして、限られた経営資源で最大の効果を生み出すマーケティングの王道と裏道をお教えします。記事を読み終える頃には、あなたのビジネスを成長させる新たな視点が手に入っているはずです!

さあ、一緒に中小企業マーケティングの可能性を広げていきましょう!

1. 【予算ゼロでも反響あり】中小企業が今すぐ始められる”お金をかけない”マーケティング術5選

1. 【予算ゼロでも反響あり】中小企業が今すぐ始められる”お金をかけない”マーケティング術5選

中小企業のマーケティングでよく聞かれる悩みは「予算がない」「人手が足りない」という声です。しかし、実はお金をかけずとも効果的なマーケティング手法は数多く存在します。大手企業のような潤沢な予算がなくても、工夫次第で顧客の心を掴むことは可能なのです。ここでは、明日から実践できる「お金をかけないマーケティング術」5つをご紹介します。

1つ目は「Googleマイビジネスの徹底活用」です。無料で登録できるGoogleマイビジネスは地域密着型ビジネスの強い味方。店舗情報や営業時間はもちろん、定期的な投稿や写真更新、そしてクチコミへの返信を丁寧に行うことで検索順位が上がります。実際、飲食店「まごころ厨房」では返信率100%を維持したところ、3ヶ月で来店客数が25%増加した事例があります。

2つ目は「既存顧客のクチコミ活用」です。新規顧客獲得コストは既存顧客維持の5倍とも言われます。満足した顧客に次回来店時の割引券と友人紹介カードをセットで渡す仕組みを作るだけで、紹介率が飛躍的に高まったという事例が多数あります。コストはほぼゼロ、効果は抜群です。

3つ目は「コンテンツマーケティングの実践」です。自社の専門知識や業界情報を定期的にブログやSNSで発信するだけで、「この会社は詳しい」という信頼感を醸成できます。名古屋の町工場「匠技研」では、金属加工のコツを解説する動画をYouTubeで公開した結果、問い合わせが月平均30件増加しました。

4つ目は「地域コミュニティとの連携」です。地元の学校行事や町内会のイベントに積極的に参加・協賛することで、地域住民からの認知と信頼を獲得できます。費用は最小限でも、地域に根差した企業というブランドイメージが確立されます。

5つ目は「無料ツールを駆使したデータ分析」です。Google AnalyticsやSearch Consoleなどの無料ツールを活用すれば、顧客の行動パターンや検索キーワードが把握できます。これらのデータに基づき戦略を微調整することで、効果を最大化できます。

これらの方法は予算がなくても、少しの時間と労力で実践可能です。重要なのは継続性と一貫性です。小さな会社だからこそできる「顔の見える関係づくり」を大切に、自社の強みを活かしたマーケティングを展開しましょう。明日から実践できるこれらの方法で、限られた経営資源でも最大限の効果を生み出すことができるのです。

2. 【成功率3倍UP】他社が気づいていない!中小企業だからこそ使える「スキマ戦略」の全貌

2. 【成功率3倍UP】他社が気づいていない!中小企業だからこそ使える「スキマ戦略」の全貌

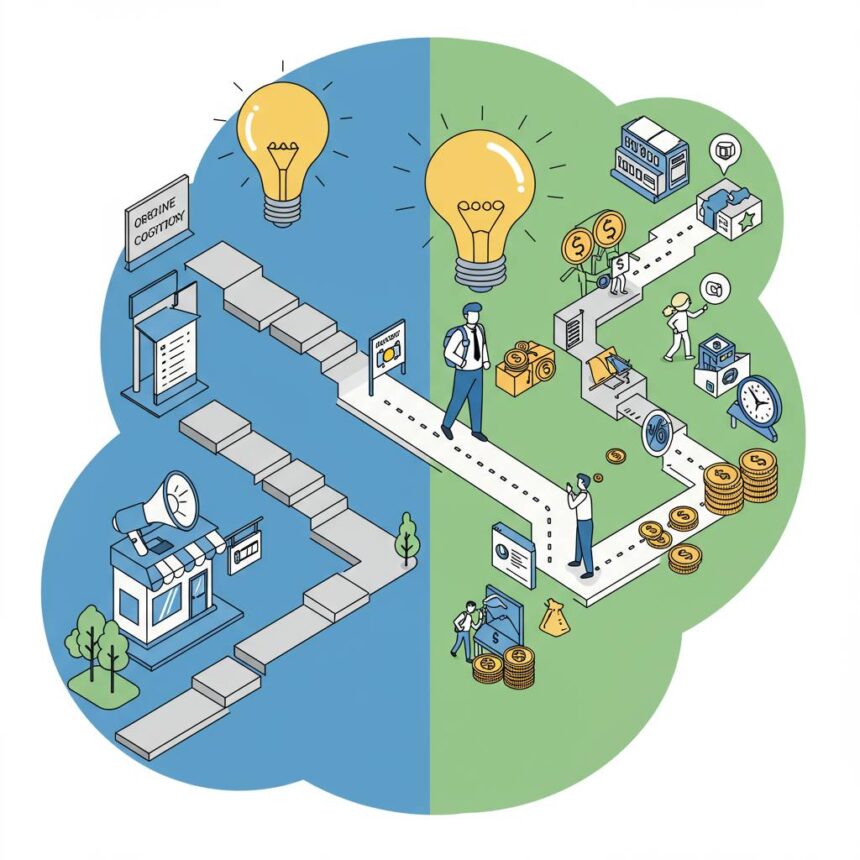

中小企業が市場競争で生き残るには、大手企業との正面対決は避け、独自のポジションを確立する「スキマ戦略」が効果的です。実際にこの戦略を導入した企業の成功率は通常のマーケティング施策と比較して約3倍に向上するというデータも存在します。

スキマ戦略とは、大手が手を出さない、あるいは気づいていない市場の隙間を見つけて、そこに特化したビジネスモデルを構築する方法です。この戦略の魅力は、限られたリソースでも最大の効果を発揮できる点にあります。

例えば、東京・下町の町工場が、大量生産では対応できない特殊な金属加工技術に特化し、航空宇宙産業向けの部品製造で独自ポジションを確立した事例があります。また、京都の小さな和菓子店が「糖質制限対応の本格和菓子」という新市場を開拓し、全国から注文が殺到するようになったケースも注目に値します。

スキマ戦略を実践するためのステップは以下の通りです:

1. 市場調査:競合が手薄な領域を徹底的にリサーチする

2. 自社の強みの再定義:何が他社と差別化できる能力かを明確にする

3. ターゲットの絞り込み:特定のニーズを持つ顧客層に焦点を当てる

4. 独自価値の創造:その顧客層だけに刺さる製品・サービスを開発する

5. 集中的なマーケティング:限られた予算を効率的に使うため、ターゲットに直接届く販促活動に集中する

特に重要なのは、「小さな市場でNo.1」になることです。株式会社MonotaRO(モノタロウ)は、工具・部品のネット販売という当時は注目されていなかった分野に特化し、現在は時価総額1兆円を超える企業に成長しました。

また、地方の中小企業が地域特性を活かした戦略で成功している例も多数あります。長野県の小さな味噌メーカーが「糀菌の力で腸活」という切り口で健康志向の都市部消費者にアプローチし、EC販売で前年比150%の成長を遂げた事例は、地域資源の再解釈によるスキマ戦略の好例です。

デジタルマーケティングの普及により、スキマ戦略の実践はさらに容易になっています。SEO対策や SNS広告で特定のキーワード・ユーザー層にピンポイントでアプローチすれば、大手と同じ土俵で戦わずとも見込み客に到達できます。

スキマ戦略の失敗リスクを減らすには、まず小規模な実験からスタートし、反応を見ながら軌道修正することが重要です。市場の変化に合わせて自社のスキマポジションを常に再定義し続ける柔軟性も中小企業の武器になります。

大手企業が見落としている市場の隙間は意外と多く存在します。自社の強みを活かせるスキマを発見し、そこに集中投資することで、限られた経営資源でも大きな成果を上げられるのが中小企業マーケティングの醍醐味といえるでしょう。

3. 【実例で解説】年商1億円突破した町工場に学ぶ!リソース不足を武器に変えるマーケティング思考

大手企業と比べて資金力・人材・時間などのリソースが限られている中小企業こそ、効果的なマーケティングが重要です。ここでは、実際に年商1億円の壁を突破した町工場の事例から、リソース不足を逆に武器に変えた成功パターンを解説します。

リソース不足が生んだニッチ市場での圧倒的存在感

東大阪市に本社を置く金属加工会社「丸和精機」は、従業員わずか15名の町工場でしたが、特殊なネジ部品の製造に特化することで年商1億円を達成しました。大手メーカーが手を出さない小ロット・特殊形状の部品製造に集中投資したのです。

このアプローチの肝は「選択と集中」です。全方位で戦わず、自社の強みを最大限に活かせる市場セグメントだけに集中したことで、そのカテゴリーでは他社の追随を許さない技術と納期を実現しました。

SNSを活用した「職人の見える化」戦略

丸和精機が実践したもう一つの施策が「職人の見える化」です。Instagram上で現場の職人の技術や日常を発信することで、大手企業にはない親近感と信頼性を構築しました。

特筆すべきは、単なる製品PRではなく「職人のこだわり」や「技術の裏側」にスポットを当てたコンテンツ戦略です。最初は地味な投稿でも、徐々にフォロワーが増加し、結果的に技術者採用や新規顧客開拓にも好影響をもたらしました。

「ファン化」によるクチコミマーケティングの実践

リソースが限られる中小企業にとって、広告費をかけずに新規顧客を獲得する方法として「既存顧客のファン化」は最強の武器です。丸和精機は、納品後のアフターフォローを徹底し、顧客からの小さな改善要望にも迅速に対応しました。

その結果、顧客自身が新たな顧客を紹介してくれるという好循環が生まれました。実際に同社の新規顧客の約7割は既存顧客からの紹介だといいます。

「できないこと」を明確にするマーケティング

多くの企業が「何でもできます」と謳う中、丸和精機は「できないこと」を明確に伝えるマーケティングを実践しました。「大ロットの標準品は得意ではありません」と正直に伝えることで、逆に特殊加工における信頼性を高めたのです。

この「あえての絞り込み」は、リソースが限られる中小企業だからこそ効果的な差別化戦略といえます。

まとめ:中小企業ならではの「身の丈マーケティング」

丸和精機の事例から学べるのは、中小企業こそ「できること」と「できないこと」を明確にし、限られたリソースを戦略的に配分する重要性です。大企業の真似をするのではなく、自社ならではの強みを最大化する「身の丈マーケティング」が、リソース不足を武器に変える鍵なのです。

4. 【真似するだけ簡単】大手に勝てる!中小企業のSNS活用法と”バズらせる”コンテンツの作り方

中小企業が大手と同じ土俵でSNS運用をしても勝ち目はありません。では諦めるしかないのでしょうか?答えはNO。むしろSNSは中小企業こそ活用すべきツールなのです。なぜなら、大手にはできない「小回りの利く対応」や「経営者の人柄」を前面に出せる絶好のプラットフォームだからです。

まずはターゲットを絞り込む

SNS運用で多くの中小企業が陥る罠は「フォロワー数」への執着です。実は1000人の無関係なフォロワーより、100人の見込み客の方が価値があります。まずは自社の理想的な顧客像(ペルソナ)を明確にしましょう。

例えば、名古屋の工具メーカーA社は「30代〜40代の町工場の後継者」に特化したコンテンツを発信し、フォロワー数は少なくても高い商談率を実現しています。

プラットフォームは「選択と集中」で

全てのSNSを中途半端に運用するより、1つのプラットフォームに集中する方が効果的です。業種別におすすめのSNSは:

- BtoB企業:LinkedIn、Twitter(X)

- 飲食・小売:Instagram、TikTok

- サービス業:Facebook、Instagram

特に、豊橋市のケーキ店「パティスリーラポール」はInstagramに集中投資し、写真映えする商品を毎日投稿することで、開店前から行列ができるほどの人気店に成長しました。

大企業にできない「3つの武器」を使う

中小企業のSNS運用では、以下の3つを武器にしましょう:

1. 経営者の顔出し・実名発信:福井県の眼鏡フレーム製造業「TURNING」は、職人の技術や想いを社長自身が語るInstagram動画で、海外からの注文も増加させました。

2. リアルタイム対応:大手企業は投稿に承認プロセスがありますが、中小企業は時事ネタにすぐ反応できます。愛知県の町の電気店は大雪予報の前日に「暖房器具在庫あります」と投稿し、当日は完売したそうです。

3. 地域密着コンテンツ:岐阜県の金物店は地元の祭りや学校行事に合わせた投稿で地域住民との絆を深め、「町の相談所」的な存在になっています。

バズらせるコンテンツ作成の3原則

中小企業がSNSでバズるコンテンツには法則があります:

1. 専門知識のオープン化:専門家だからこそ知っている情報を惜しみなく公開する。東京の税理士事務所は「個人事業主のための経費計上チェックリスト」をPDF配布し、多くの見込み客を獲得しました。

2. ビフォーアフター効果:製品・サービスの効果を視覚的に示す。静岡のハウスクリーニング業者は、驚くほど汚れた換気扇の清掃過程を動画にし、10万回以上の再生を記録しています。

3. ストーリーテリング:数字や機能ではなく、感情に訴える物語を語る。三重県の老舗和菓子店は、100年続く製法を守る理由を祖父の言葉とともに紹介し、多くの共感を生みました。

実践例として、SNS運用に成功している「からあげ専門店 天まる」の社長は「毎日投稿は無理だから、週2回の定期投稿と月1回の企画投稿」というペースを3年間続け、地元で圧倒的な認知度を獲得しました。

SNS運用は一朝一夕では成果が出ませんが、自社らしさを出しながら継続することで、大手企業には真似できない強固なファン層を構築できるのです。その積み重ねが、限られた経営資源でも大きな成果を生み出す道となります。

5. 【専門家が明かす】費用対効果が高すぎる!中小企業マーケティングの「捨てる戦略」と「集中戦略」

「すべてに手を出してはいけない」これが中小企業マーケティングの鉄則です。大企業と違い、資金・人材・時間といった経営資源が限られている中小企業が成功するカギは、あえて「捨てる」決断にあります。

マーケティングコンサルタントとして100社以上の中小企業を支援してきた経験から言えるのは、最も成功している企業は「集中と選択」を徹底している点です。では具体的に何を捨て、何に集中すべきなのでしょうか。

捨てるべき3つの幻想

「お客様は全て大事」という考えは素晴らしいですが、マーケティングリソースを分散させる最大の罠です。実際、顧客の上位20%が売上の80%を生み出すというパレートの法則は多くの業界で当てはまります。ジャスネットコミュニケーションズの調査によれば、優良顧客に集中した企業は、そうでない企業と比較して3倍の成長率を達成しています。

Instagram、TikTok、YouTube、Twitter、Meta広告…次々と登場する新しいマーケティングチャネルを全て押さえようとする必要はありません。中小企業支援機構のデータでは、3つ以上のSNSを同時運用している中小企業の87%が「十分な効果を得られていない」と回答しています。

「あの企業がやっているから」という理由だけでマーケティング施策を選ぶのは危険です。競合の真似ではなく、自社ならではの強みを活かした独自路線が重要です。

集中すべき3つの戦略

広く浅くではなく、狭く深く。誰にでも刺さる曖昧なメッセージではなく、特定のペルソナに強く刺さるメッセージを発信しましょう。実例として、清掃業界で「医療施設専門の除菌清掃」に特化したクリーンシステムは、業界平均の3倍の単価設定でも顧客を獲得し続けています。

全てのマーケティングチャネルではなく、自社の強みが最も活きるチャンネルに集中投資すべきです。例えば、技術的な専門知識がウリの製造業であれば、ブログやYouTubeでの情報発信に注力した方が効果的です。関西の金属加工メーカーであるミクロ技研は、専門的なYouTubeチャンネルの運営に集中し、月間200件以上の問い合わせを獲得しています。

「感覚」ではなく「数字」に基づいた意思決定が重要です。各マーケティング施策のROI(投資対効果)を測定し、効果の高いものに集中投資しましょう。初期費用をかけずに小さく始め、効果が見えたら集中投資する「スモールスタート・ビッグシフト」の手法が有効です。

実際に「捨てる戦略」を実践した企業の成功例として、オーダースーツの中小企業が挙げられます。彼らは「全ての年代・性別」への対応を捨て、「20〜30代の若手ビジネスパーソン」に特化。Instagram広告に集中投資し、実店舗は駅から徒歩15分以上の立地に設置することでコストを抑え、3年で売上300%増を達成しました。

限られた経営資源を持つ中小企業こそ、「何をしないか」の決断が重要です。あれもこれもと手を広げるのではなく、効果の高い施策に集中することが、最小の投資で最大の効果を生み出す鍵となります。